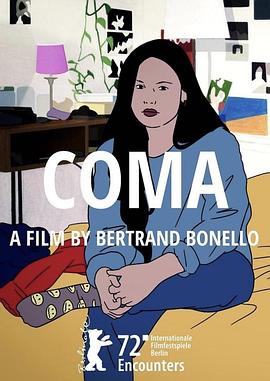

剧情简介

法国电影《昏迷》(Coma)以疫情封锁为背景,聚焦十八岁少女的内心迷惘。导演贝特朗·波尼洛通过女儿的角色,展现了一个被禁锢在家的青春期女孩:她沉迷于YouTube教程、Zoom闺蜜夜谈,甚至着迷于网红Patricia Coma售卖的“启示者”装置,试图在虚拟世界中寻找自由的边界。影片以荒诞而诗意的镜头,捕捉了信息爆炸时代下青少年精神的碎片化,以及父母面对子女成长时的无力与焦虑。演员阵容星光熠熠,包括朱莉娅·福雷、加斯帕德·尤利尔等,更以罗密·施耐德的 archival footage 穿插,增添超现实质感。

影评

《昏迷》是一部充满哲学隐喻的疫情寓言。波尼洛巧妙地将少女的日常——从芭比娃娃的对话到连环杀手讨论——转化为对存在主义的诘问。影片中“启示者”装置象征互联网时代的精神鸦片,既提供虚假的解放感,又加深了自我认知的割裂。镜头语言极具实验性:Zoom视窗的框景、YouTube视频的跳切,强化了数字囚徒的窒息感。演员表现亮眼,朱莉娅·福雷将少女的躁动与脆弱完美融合,而德勒兹的哲学片段与施耐德的经典影像穿插,则形成对“真实”概念的挑衅。影片或许过于意识流,但正是这种眩晕感,精准复刻了Z世代在虚拟与现实夹缝中的“昏迷”状态。

社会隐喻

电影表面讲述隔离中的家庭关系,内核却直指更尖锐的社会命题。当少女在肯与芭比的塑料爱情和网红贩卖的“觉醒”间摇摆时,波尼洛揭露了消费主义如何包装自由幻觉。父母角色(如路易·加瑞尔饰演的父亲)的焦虑,实则是成人世界对失控未来的集体恐惧。疫情在此不仅是背景,更是放大镜——它让代际隔阂、科技依赖等议题无处遁形。片中反复出现的“昏迷”意象,恰似当代青年在算法投喂下的精神麻木状态。

美学争议

尽管《昏迷》的拼贴美学获得戛纳青睐,亦有观众批评其“过度堆砌符号”。从芭比屋的粉红噩梦到突然插入的德勒兹讲座,导演似乎沉迷于知识分子的隐喻游戏。但或许这种断裂感正是目的:当少女的TikTok审美与哲学家的晦涩理论同框时,影片本身就成了对互联网文化荒诞性的镜像嘲讽。值得一提的是加斯帕德·尤利尔的客串,他饰演的“虚拟情人”短暂却惊艳,成为全片最令人心碎的温柔时刻。