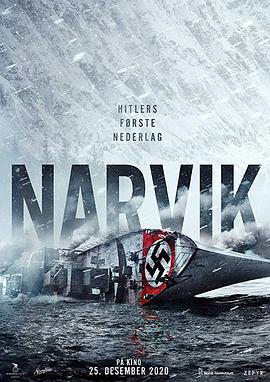

在影业中,不管是一次还是二次世界大战,都是战争片中选择题材的来源,《血战纳尔维克》这部片是挪威国家的一部战争片,也是二战中挪威最大的一场战役,电影里《血战纳尔维克》将它设计成一个关于士兵勇敢战斗和平民为生存而战的平衡故事。

《血战纳尔维克》IMDb评分为:6.7 / 10,这部电影是挪威史上最高成本的电影之一,然而《血战纳尔维克》虽说是战争片,但它和其他世界大战的作品比较不一样的是说故事的视角,因为角色的设计以及挪威在二战中的立场,因此《血战纳尔维克》并不是那种打打杀杀或是战场上的杀戮,而是聚焦在战争中士兵和平民视角眼中的战争,并且透过这两个视角去让观众理解到在战争中更真实的一面。

我觉得《血战纳尔维克》会给人印象最深的原因是因为编剧向观众展示战争对一个小社会的影响,应该是说《血战纳尔维克》展现的是一场战争对每个家庭」每个人物、每个家人背后的冲击,尤其是战争的戏码最为残酷和写实。

《血战纳尔维克》虽然的背景时代是二次大战,不过《血战纳尔维克》并不是一个真人真事的故事,但它确实是受到真实事件的「启发」,所以故事虽然是真实发生的,但主角是虚构的,编剧透过这两个虚构的角色是为了让观众在情感上融入发生在那维克的战争,把两个角色添加到真实的历史事件中。以Ingrid注意到她的丈夫Gunnar被枪指着的画面为例,观众可以观察她的反应,Ingrid不会尖叫或让焦虑过于明显。换句话说,Ingrid并没有像典型「戏剧性情况下的电影人物」那样反应过度,反倒会在《血战纳尔维克》中演员的诠释中发现这种「现实主义」。

《血战纳尔维克》就是因为这份「现实主义」,因此这部电影并不会给人那种在战场上拼个你死我活的「爱国主义」,反倒是把社会底层的草根人物「现实决定」拿出来讨论,因为在战争中平民只想要「活着」,士兵有家庭也只想要回去过频繁的日子,战争片说穿了都是每个人的为了活下去而做出的现实选择,因此《血战纳尔维克》里不管是Gunnar或是Ingrid,都是为了生存。

这边举个例子就可以很明白知道,例如Ingrid本身成为德国人的翻译,但这并不意味着她支持德国或者是希特勒崇拜者,她会成为一名翻译,因为没有其他人会说流利的德语,Ingrid 只是提供她的服务来促进两个对立势力之间的沟通,后来,当她透露两名英国士兵的位置时,她这样做是为了保护她的儿子。

所以《血战纳尔维克》的设计很有趣,在许多的立场冲突下,我们会跟着角色去做选择,但也会去思考他们所做的选择的初衷为何?编剧设计出「叛徒」Ingrid;还有「爱国者」Giunnar,《血战纳尔维克》向观众展示Gunnar和Ingrid之间的争吵与立场矛盾,《血战纳尔维克》利用这场景简单地将其意图和想法灌输给观众,呈现出一个战争对社会家庭的动荡和影响是如此的大~一场战争不仅仅只是影响到百姓的生计罢了。

然而,《血战纳尔维克》的故事线也很妙,战争的桥段之后还有爱情和强烈团结,在故事线上Gunnar 和Ingrid 虽然很快就会分道扬镳,故事将从与侵略军关系密切的平民Ingrid和与他们不和的士兵Gunnar的角度讲述,透过这一戏剧性的举动,故事是中性的,并且从中心的平民和外部的战斗人员中平等地讲述,事实证明,双方立场面临的挑战同样困难,只是方式不同。所以《血战纳尔维克》的氛围是抑郁的,剧本和导演都在风格和形式上反映这一点,为电影定下严肃的基调。

我觉得《血战纳尔维克》和一般的打杀战争片完全不同,枪战场面不是太大格局的张力,所以观众不会觉得自己身处于战争氛围之中,我觉得有些观众如果抱持着期待是希望看到打杀和爱国主义的战争片,那《血战纳尔维克》就不会是你期待的那种激动人心战争片。前面有讲过《血战纳尔维克》主要基于「现实主义」,所以画面中一个手榴弹随便能杀死一个人也不需要去考量合理性与否。《血战纳尔维克》叙述者的方法是传统的,而《血战纳尔维克》整个事情是被简化为一个虚构的小家庭。

《血战纳尔维克》这部电影的一大吸引力在于它的时间跳跃,电影在戏剧性和紧张曲线的建立上取得成功,这部电影的时间跨度是两个月,故事线的交错我自己觉得还不错,给予观众很多讯息量以及对两个角色的深入刻画,《血战纳尔维克》里的这场战役虽然是挪威领土上最大战役。但是《血战纳尔维克》凭借士兵与平民之间的平衡角度,让这场战役成为情感和情感剧的完美结合。

总体来说,《血战纳尔维克》其实还不错,我喜欢的是编剧导演在战争中所铺陈和刻画的「现实主义」,我感觉起来是很写实的人性,换作是我面对这样的状况,我可能也会这样做。《血战纳尔维克》这部电影我会推荐给喜欢现实主义的观众观看。